Per Ferdinando Scianna la fotografia è un modo di abitare il tempo. «È lo strumento con cui entro in relazione con il mondo e con me stesso», per usare le sue parole. Da sempre, nella sua esperienza creativa, fotografia e letteratura viaggiano sullo stesso binario. Non peraltro è stato proprio un grande scrittore, Leonardo Sciascia, a tenere a battesimo il suo primo libro: “Feste religiose in Sicilia”, che ha pubblicato appena ventenne, con cui ha vinto nel 1966 il prestigioso premio Nadar.

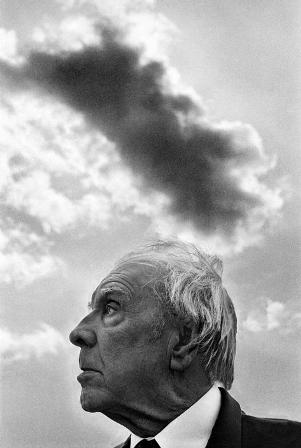

Si definisce ‘uno scrittore di luce’. Di certo sa come usare anche la penna. Lo dimostra il suo “Autoritratto di un fotografo”, uscito qualche anno fa per Bruno Mondadori: un libro scritto benissimo, sulla falsariga ritmica e pungente di un romanzo, in cui il fotografo siciliano, tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, primo degli italiani a entrare nella prestigiosa Magnum, ha ripercorso la sua lunga carriera. Negli anni ha incontrato e immortalato alcuni dei più grandi scrittori del Novecento, come Borges, Kundera, Bellow e Barthes; con molti di loro ha condiviso un’intensa amicizia.

In molti dei suoi scritti Scianna ha indagato i rapporti complessi e profondi tra immagine e parola, un binomio non sempre facile (come testimoniano le pagine di autori come Bernhard e Baudelaire), mettendo in evidenza – con un doppio sguardo – le implicazioni tra questi due linguaggi, in particolare tra fotografia e poesia, come racconta lo stesso maestro in questa intervista. «La fotografia – spiega Scianna – è una folgorazione, il fotografo è come un calco pronto a ricevere l’immagine che deve arrivare, perché è così che si mostra il mondo. L’orgasmo visivo per un fotografo è questa rara coincidenza tra ciò che hai cercato e ciò che è arrivato. Proprio come un poeta in attesa di ricevere la metafora esatta di ciò che vuole esprimere; in tutto questo c’è insieme consapevolezza e inconsapevolezza. Cartier-Bresson diceva che la fotografia è una risposta data nello stesso momento in cui la domanda è posta. Non esiste correzione. E’ una forma di esercizio zen permanente, dove non è consentito mancare il tempo».Ferdinando Scianna, qual è il suo rapporto con la parola scritta, che negli ultimi anni sembra essere diventata sempre più importante nel suo lavoro?

«Non posso farne a meno. Soprattutto oggi scrivere è un aspetto fondamentale, anche per le sempre maggiori difficoltà a muovermi, ad andare a ‘cercare le fotografie’ – come ho spesso detto -, che è poi la causa del logoramento del mio fisico. Da sempre comunque la parola scritta degli altri è stata per me di straordinaria importanza. È stata l’incipit del mio modo di concepire la fotografia. Tutto questo determinato in gran parte dal mio incontro con Leonardo Sciascia, grazie al quale ho pubblicato il mio primo libro, che ha una struttura narrativa. Credo molto nel rapporto tra fotografia e letteratura. Col passare del tempo la mia scrittura è andata sempre più precisandosi, di pari passo con la mia teoria della fotografia».

Ci spieghi meglio…

«Io scrivo intorno e con le mie fotografie cercando di mettere a punto una lingua letteraria nella quale l’immagine sia implicata. Perché un’immagine contiene letteratura. La sfida è proprio quella di comporre un testo che non può essere letto in maniera indipendente dalle fotografie. Chi fa il mio mestiere è una sorta di fotografo di scena del mondo, intendendo il mondo comeincessante teatro».

Da Baudelaire a Calvino, da Faulkner a Henry James a Bernhard, la fotografia ha ispirato molti poeti e scrittori. Come se lo spiega?

«Molti degli autori che lei ha citato, nei loro scritti, hanno espresso un rapporto problematico, se non antagonistico, con la fotografia. Penso a Bernhard e a Baudelaire, in particolare. Tuttavia proprio gli scrittori che hanno avuto diffidenza nei confronti della fotografia, a mio parere, l’hanno capita meglio di quelli che se ne sono entusiasmati, perché ne hanno intuito anche i rischi. Baudelaire, per esempio, grazie alla sua cultura aristocratica, ha compreso subito, in anticipo sui tempi, che la fotografia sarebbe diventata il ‘tempio’ della cultura di massa. Calvino, invece, nel suo famoso racconto: “L’avventura di un fotografo”, ha perfettamente individuato tutti i vicoli ciechi nei quali la fotografia si sarebbe infilata di lì a pochi anni, mettendo in luce lo scambio compulsivo di immagini, che oggi avviene attraverso i cellulari, con l’effetto di creare una specie di necrofila immobilizzazione della vita».

Barthes ha parlato della fotografia come di ‘contingenza pura’, differenziandola dalla scrittura, dal testo, dove basta una parola perché dalla descrizione si passi alla riflessione. È d’accordo?

«Condivido quasi tutto quello che ha scritto Barthes nella sua “Camera chiara”. Lo condivido sul piano letterario, non su quello teorico. A differenza di Barthes però penso che la fotografia sia tra i pochi linguaggi ad avere una contingenza che contiene una potenzialità esplosiva di pensiero e di costruzione. Perché la fotografia non è mai inerte, non racconta solo la superficie visibile di ciò che si guarda, ma una sorta di paradosso del tempo immobilizzato».

Quale linguaggio creativo è secondo lei più vicino alla fotografia?

«Ho sempre pensato che la fotografia sia più vicina alla letteratura e al teatro piuttosto che alla pittura. Ci sono fotografi, come Sebastião Salgado, per esempio, che non possono essere giudicati per la singola foto, ma per la totalità del loro lavoro, che ha quindi un andamento più narrativo. Proprio nel caso del fotografo brasiliano, la sua fotografia può essere assimilata ad un saggio letterario alla Lévi-Strauss: una scienza che si fa narrazione. Pensiamo ai lavori sul degrado del mondo, sulle grandi migrazioni, sul tramonto del lavoro manuale. Cartier-Bresson, all’opposto, ha lavorato sulla singola immagine, ha avuto un approccio alla fotografia di tipo artistico, per questo i suoi libri possono essere accostati a delle sillogi poetiche. La raccolta “Ossi di seppia” di Montale è una sequenza di poesie, ogni testo può reggersi da solo, ma unito agli altri compone un volume coeso. Così è anche per alcuni libri di fotografie, come quelli del maestro francese, appunto».

La poesia è vicina alla fotografia anche perché entrambi questi linguaggi lavorano sulla precisione delle immagini…

«È vero. La prosa è il luogo dove si costruisce l’immagine in funzione di un’emozione, mentre la poesia, come il linguaggio della fotografia, riceve l’immagine che arriva come un lampo. A volte ne basta una per costruire un ‘testo’, come in Ungaretti, per esempio. In fondo tutti i libri di fotografie sono composti da strutture che assemblano degli istanti, dei frammenti, così come un libro di poesie è composto da singoli versi, che spesso possono vivere da soli, pur all’interno di un testo più ampio».

Lei preferisce lavorare sulla singola fotografia o su narrazioni più articolate?

«Il mio lavoro è ibrido e in questo senso contraddittorio, proprio perché mescola modalità diverse di operare. Fin dal mio primo libro ho sempre costruito progetti di carattere narrativo-visivo, pensando soprattutto alla totalità del corpus, più che alla singola fotografia, anche se ognuna può reggersi da sé. Lavoro molto sulla costruzione di un libro, sulla sua architettura, stando molto attento a stabilire un dialogo tra immagine e parola. Mi sono formato su un’idea letteraria di volume, prediligendo la totalità del progetto, dove ogni foto è come un mattone dell’edificio. Ma contemporaneamente ho l’ambizione bressoniana di realizzare immagini che si reggono da sole e in questo senso aspiro anche a essere poeta».

Che rapporto ha avuto con la poesia?

«A casa mia, quando ero piccolo, c’erano pochissimi libri e la letteratura era considerata una trasgressione. Ho scoperto più in là l’importanza e il piacere della lettura e ancora più tardi quello della poesia. Mi considero un viaggiatore cieco in un territorio in cui ogni tanto distinguo qualche bagliore qua e là. La poesia, per comprenderla davvero, richiede la conoscenza di un codice. Certo, negli anni, diversi poeti sono stati per me importanti, ultimamente sono rimasto molto colpito dalla Szymborska, dalla sua capacità ironica di cogliere il quotidiano. Mi piacciono i poeti del pensiero che si fa musica. Io leggo Celan, ma non lo penetro fino in fondo. Mi interessa di più Borges, perché è insieme visionario e narrativo. Ho imparato a leggere Dante e poi Leopardi, “I Canti”, ma soprattutto lo “Zibaldone”, che è diventato per me un livre de chevet. Ultimamente ho scoperto e amo molto Charles Simic».

Cambia, secondo lei, il modo di guardare di un fotografo rispetto a quello di uno scrittore?

«Credo di sì, anche se non penso esista davvero una differenza di sguardo. La vera differenza sta nell’urgenza di dire, che però non mette in opposizione fotografi e scrittori. Entrambi devono avere la giusta distanza da quello che vogliono raccontare. Sciascia una volta mi disse di essere appassionato di fotografia, che utilizzava anche per scrivere cronache siciliane, tuttavia mi confessò che dopo avermi conosciuto si era sentito inibito a fotografare, perché trovava che le sue immagini non avevano la chiarezza e la spontaneità che invece trovava nelle mie. Per citare Pirandello, che diceva che ci sono scrittori di cose e scrittori di parole, credo questa distinzione possa applicarsi anche ai fotografi. Sciascia e Borges mi hanno insegnato che c’è una linea della scrittura ‘intelligente’, in cui non può esserci ‘sbraco emozionale’».

A proposito di Borges, che ricordo ha di questo grande scrittore, di cui lei ha realizzato molti ritratti intensi?

«È stato uno degli incontri più importanti della mia vita. L’ho conosciuto a Palermo, in occasione di un premio letterario. Mi chiesero di fargli dei ritratti nei giorni in cui era in Sicilia. Così, io ho avuto l’onore e il piacere di stare con lui per otto giorni di fila. Abbiamo visitato assieme quasi tutta la Sicilia facendo lunghissime e appassionate conversazioni. Ho conosciuto poche persone come lui: un uomo che era se stesso fino in fondo, all’altezza del suo mito; era, per così dire, assolutamente Borges. La prima volta che l’ho incontrato a Villa Igea (dove gli ho fatto una fotografia seduto dietro un vetro con un paesaggio che vi si riflette), ero particolarmente emozionato. Ricordo che era una giornata limpidissima e gli parlai del colore del cielo, e lui partì subito con una serie di citazioni di poesie a memoria, che avevano a che fare con la luce e il colore del cielo. Poi quando lo portai a Villa Palagonia, gli dissi: “Sa in questo posto sono venuti Goethe e Swinburne” e lui si mise a recitare a memoria versi del poeta inglese. Borges si nutriva di parole, era parola lui stesso. Ricordo che si divertiva all’idea che io gli facessi dei ritratti che lui non avrebbe mai potuto vedere».

A cosa sta lavorando in questo momento?

«Il mio prossimo libro, al quale mi sto dedicando da lungo tempo, uscirà nei prossimi mesi, per le edizioni Contrasto, con il titolo “Visti & scritti”: ho raccolto oltre 350 ritratti affiancati ognuno da un testo. E’ una mia indagine sul ritratto, dove il testo scritto dialoga con l’immagine e i ritratti compongono un autoritratto. In questi lunghi anni di mestiere come fotografo ho molto riflettuto e lavorato proprio sul ritratto. Essere ritrattista implica una certa capacità di essere attenti all’altro, con la persona che si ha di fronte. In questo libro ci sono anche aneddoti che hanno riguardato me e la persona ritratta. Non sono tutti personaggi famosi, ci sono persone comuni, marinai, familiari, vicini di casa, gente che ho incrociato per caso nei miei lunghi viaggi da fotoreporter, come quella ragazza fotografata nel 1970 all’ingresso di una metro a Parigi in attesa di chissà chi. Questo scatto mi ha consentito di fare un discorso sul senso barthesiano della fotografia: chi avrà aspettato? È viva, è morta, sarà stata felice? Che cosa starà facendo ora? Questo per dire che davvero una fotografia può contenere un romanzo…perché ogni fotografia contiene tempo».

(Milano, febbraio 2014)

Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).