«Le fotografie sono forse i più misteriosi tra gli oggetti che formano, dandogli spessore, quell’ambiente che noi definiamo moderno. Esse sono in realtà esperienza catturata, e la macchina fotografica è l’arma ideale di una consapevolezza di tipo acquisitivo…Insegnandoci un nuovo codice visivo, le fotografie alternano e ampliano le nostre nozioni di ciò che val la pena guardare e di ciò che abbiamo diritto di osservare. Sono una grammatica e, cosa ancor più importante, un’etica della visione». Così ha scritto Susan Sontag nel suo celebre saggio Sulla fotografia.

All’interno di questa idea di fotografia, come strumento di conoscenza e di indagine della percezione visiva, si inserisce l’opera di Mario Cresci, tra i fotografi italiani più eclettici e innovativi. «Le più affascinanti ricerche sulle immagini dal secolo scorso ad oggi – spiega Mario Cresci – non appartengono solo alle specificità innovative dei grandi fotografi, ma anche e soprattutto all’ibridazione dei linguaggi dell’arte e dei nuovi processi di produzione delle immagini che fotografi e artisti hanno saputo attivare confrontandosi tra loro». Questa libertà di ricerca si ritrova anche nelle fotografie della mostra personale Ex / Post. Orizzonti momentanei, inaugurata in questi giorni al museo MA.GA di Gallarate sul tema del paesaggio, dove ancora una volta il mezzo fotografico diviene pretesto opposto al concetto di veridicità del reale.

Fin dagli esordi, la tua ricerca artistica si è sempre caratterizzata per la contaminazione tra diversi linguaggi espressivi: fotografia, disegno, pittura, video. Perché questa esigenza?

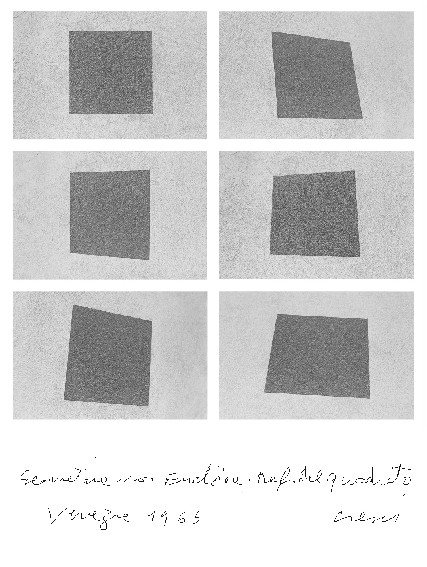

«Ho iniziato negli anni Sessanta a pensare che la fotografia, intesa come mezzo e scrittura d’arte, potesse uscire dai limiti teorici e strumentali stabiliti dall’industria culturale e dall’informazione. Molto importante è stata la mia formazione, prima al liceo artistico, poi all’Istituto europeo di design di Venezia. L’input principale mi è arrivato da una mia insegnante di storia dell’arte molto brava, che sapeva coniugare l’insegnamento dell’arte antica con quella moderna e contemporanea. Poi decisivo è stato lo studio del design a Venezia, dove, accanto alle forme tradizionali dell’arte, ho scoperto i nuovi media, le nuove tecnologie, come l’arte cinetica: penso al “Gruppo T” e al “Gruppo N” di Padova, con cui in quel periodo ero in contatto. Questo bisogno di contaminazione è maturato dunque non tanto all’interno dell’ambiente della fotografia, piuttosto nell’ambito della cultura del design, che negli anni Sessanta in Italia ha vissuto il suo massimo splendore. In questo contesto ho scoperto la fotografia come scrittura. Ho quindi cominciato a mettere in relazione il linguaggio dell’arte con quello della fotografia. Uno dei miei primi lavori, forse quello che davvero ha dato il via alla mia ricerca, è l’omaggio a Malevič: la trasformazione del quadrato attraverso l’ottica fotografica. Trasferivo nella fotografia quello che avevo appreso dal design e dalla storia dell’arte. Ancora oggi è così: contaminare è per me una necessità. Non esistono muri tra i linguaggi creativi».

E la letteratura che posto ha avuto e ha nella tua ricerca creativa?

«Negli anni della mia formazione, ho letto soprattutto saggistica, anche se alcuni romanzi sono stati per me fondamentali, come L’uomo senza qualità di Musil o la narrativa di Pirandello, che ha fatto una letteratura sul vedere, così come Borges. C’è stata poi la lettura di poeti come Baudelaire, Montale, Ungaretti e Alfonso Gatto (che ho conosciuto di persona), che è stata importante, anche se non decisiva, per la mia esperienza creativa. Un autore che ho molto amato è Italo Calvino, Palomar e le Lezioni americane, soprattutto. Calvino ha scritto uno dei racconti più belli sulla fotografia: L’avventura di un fotografo, in cui è riuscito a cogliere l’affinità di sguardo tra colui che fotografa e colui che scrive. In questi ultimi anni, nella mia maturità artistica e di uomo, frammenti di letteratura entrano sempre più di frequente nel mio percorso. Penso che la fotografia sia un testo da leggere, proprio come una poesia, composta da molti frammenti, che compongono però un quadro unitario, anche se possono essere presi singolarmente».

Uno dei tuoi lavori più recenti è l’indagine intorno al ritratto di Baudelaire, dal titolo “Rivolti, Charles Baudelaire”. Come è nata l’idea?

«Dall’immagine del suo volto ritratto da Etienne Cariat nel 1878. È una foto in cui il soggetto ti guarda intensamente e non c’è alcuna sensazione di posa. Baudelaire riesce a trasmettere un’immediata connessione di sguardo; a lui non interessava la fotografia e nell’espressione del suo volto questo si coglie. Da qui mi è venuta l’idea di piegare quarantasei volte le stampe del suo volto, tanti quanti sono stati gli anni della sua vita. In questo modo ho cercato di dare un mio contributo alla sua immagine: quarantasei volti piegati in modi diversi, che riflettono la molteplice personalità di questo poeta».

La scelta di Baudelaire appare emblematica, se pensiamo che proprio questo poeta ha scritto una delle critiche più feroci contro la fotografia. Il poeta francese considerava questo linguaggio «l’ancella delle scienze e delle arti»…

«Queste parole fanno parte della personalità complessa dell’autore. In realtà Baudelaire finì per amare moltissimo la fotografia. Aveva capito che il mezzo tecnico non era poi così sostanziale alla qualità poetica dell’immagine fotografica. Tanto che i suoi più cari amici erano proprio dei fotografi, come Cariat e Nadar, appunto. Anche per questo ho scelto di lavorare su Baudelaire, autore controverso e complesso; è stata per me una sfida: farlo rivivere attraverso il mio lavoro, gettando una luce nuova sulla sua personalità, partendo dal suo volto».

La scelta delle pieghe, diverse per ognuna delle quarantasei copie, fa apparire il volto di Baudelaire sempre diverso, quasi mutando espressione…

«In ognuna di queste quarantasei copie ho pensato di lasciare liberi gli occhi, come se il poeta guardasse. Alla fine si è ricomposto un quadro coerente e unitario che dà l’idea della personalità multiforme e sfuggente di Baudelaire. Nella visione d’insieme dell’opera volevo evidenziare anche la relazione tra le geometrie occasionali causate dalle piegature del foglio di carta e l’interfacciarsi della superficie bianca del retro con quella stampata del fronte. Come a coniugare, attraverso il moltiplicarsi dello sguardo, il dramma della vita tumultuosa del poeta alle astratte geometrie degli spazi frammentati».

Cosa significa per un fotografo sperimentale come te lavorare sul ritratto?

«Come nel caso di Baudelaire, io lavoro su un ritratto che è stato fatto da un altro. Dunque il mio è un ritratto di un ritratto. Questo mi consente di leggere la figura come mi è data dalla fotografia. A me interessa vedere e non realizzare il ritratto. Questo fa parte della mia ricerca più in generale, ovvero non dare una fisionomia storica a un momento o a una persona, in questo senso non mi è mai interessato ‘cogliere il momento’. Le persone appaiono nella mia fotografia come degli ectoplasmi, penso soprattutto alle mie fotografie del periodo di Tricarico. I ritratti che hanno fatto altri mi interessano di più, mi liberano da un rapporto di pathos con il soggetto immortalato».

E con il cinema? Cosa differenzia questo linguaggio da quello della fotografia?

«Sono due linguaggi lontani. Anche se nel cinema ho avuto qualche esperienza, soprattutto quando ero giovane mi sentivo molto attratto. Nel 1968 ho conosciuto Elio Petri e fu proprio lui a spiegarmi quanto il cinema fosse diverso dalla fotografia: il movimento della cinepresa fa osservare l’immagine in modo totalmente differente dalla fissità della macchina fotografica. C’è stato poi l’incontro con Pasolini alla fine degli anni Sessanta. In quel periodo stava girando un documentario sul Vietnam, rimase colpito da alcune mie fotografie con cui avevo appena vinto il Premio Niepce. Cercava un fotografo di scena per il suo prossimo film, ma proprio pochi giorni prima aveva affidato l’incarico a un altro. Peccato».

Molto si è discusso sul rapporto tra fotografia e arte. Qual è il tuo pensiero in proposito, tenuto conto che sei stato anche direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bergamo e hai insegnato in molte accademie d’Italia, tra cui Brera di Milano?

«Io uso la fotografia per sentire l’arte, per far parte di quel filo rosso che è la sua storia. La mia formazione è tutta dentro la storia dell’arte e questo ha molto influenzato il mio modo di fotografare, di inquadrare le immagini. La mia passione per la fotografia nasce dall’arte. L’artista in senso universale non ha mai vincoli di nessun tipo, a differenza dei fotografi che devono stare all’interno di regole, a cominciare dal formato della stampa. Io ho sempre voluto creare delle immagini e stamparle come volevo. In questo senso la tecnologia mi ha aiutato. Ho sempre sentito il bisogno di libertà espressiva. Anche per questo nella mia fotografia è importante il lavoro di postproduzione. Oggi è sempre più sottile la demarcazione tra le due dimensioni del vedere in fotografia e lo spazio fisico e performativo della ricerca artistica contemporanea».

Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).