di Diego Bentivegna

La versione di questo testo riprende, con lievi modifiche, la nota introduttiva alla poesia di Mario Benedetti nel libro Viaggio in Italia. 8 poetas italianos contemporáneos, Buenos Aires, Sigamos Enamoradas, 2009.

Mario Benedetti plasma i suoi testi con la cura di un artigiano che nel suo laboratorio plasma i reliquiari, che forgia custodie per la polvere e la memoria. La sua scrittura nasce in un’officina, in un vero laboratorio poetico, uno dei più accurati e nutriti di strumenti formali della poesia italiana contemporanea. È una poesia di lavoro minuzioso, attenta alle sfumature e alle pieghe del significato del testo e delle sue voci, un lavoro che ricorda, come appare manifesto nelle poesie riunite in uno dei suoi ultimi libri (Pitture nere su carta)[1], la pazienza, la capacità percettiva e l’abilità dell’orafo e dell’ebanista.

Come per Tasso e Quevedo, forse il poeta di lingua spagnola più vicino al dettato compositivo di Benedetti, la poesia si nutre di un’ossessione per la morte e il ricordo. Quando negli anni Ottanta furono pubblicate le sue prime plaquette, una delle voci più importanti della poesia italiana del XX secolo, Andrea Zanzotto, presentò la poesia di Benedetti come una scrittura su una carta bianca che imita le lastre, anch’esse bianche, dei cimiteri di paese. E, come le lapidi che ricorda Zanzotto, la poesia di Benedetti viene proprio da una materia formata dal ricordo e funziona come un punto in cui la scrittura si allaccia con il passo del tempo e con la morte, e torna indietro, in modo sereno, fino alle origini assolute o di una lingua piena, verso la sua regione natale: il Friuli, una terra fino a poco tempo fa soprattutto contadina, la terra dei propri cari, che sono scomparsi, la terra dell’abbandono e della delocalizzazione, che avviene dopo il terremoto del 1976 (si veda “In fondo al tempo”).

Le poesie di Umana gloria, libro uscito nel 2004, che raccoglie una parte notevole della poesia che Benedetti comincia a pubblicare dalla metà degli anni Ottanta, lavorano con un verso di ampio respiro che arriva anche a plasmarsi in una serie di prose “poetiche”. I luoghi della memoria verso cui tendono i testi offrono una dimensione materiale particolarmente palpabile: i luoghi sembrano aggrapparsi ai testi attraverso una serie di nomi precisi, che intensificano il carattere se si vuole errante e dislocato della poesia, dalle banchine di Brest o dai resti della cultura montana di Saint Flour ai sentieri di ghiaia del Friuli e delle montagne della Carnia, scenario di alcune fra le più sanguinose battaglie della prima guerra mondiale. È nella zona in cui la regione natale (fino a pochi decenni fa sostanzialmente provinciale e contadina) entra in contatto con la complessità dell’Europa centrale, l’Europa di Rilke, dei romantici tedeschi, di Trakl e Celan, che Benedetti ha stabilito, come autore, fin dai suoi inizi, un forte legame poetico.

In Pitture nere su carta, pubblicato nel 2008, la ricerca si concentra su forme metriche più controllate. I versi rappresentano, in questo caso, l’altra faccia del largo respiro delle poesie di Umana gloria. Il mondo su cui si aprono queste poesie (molte delle quali hanno una forma strofica regolare di dieci versi, ordinati in quattro strofe di due, separate da due versi liberi) è il terribile mondo pittorico di Francisco de Goya e dei suoi Desastres de la guerra.

I testi che compongono Pitture nere sono distribuiti in sezioni (Benedetti le chiama “capitoli”) che imitano gli oggetti che si trovano nelle vetrine di un piccolo museo della disumanità. In questa specie di microfisica mortuaria, la scrittura ricorda la passione barocca per la classificazione delle forme della morte e il ricordo dei defunti, i diversi modi della perpetuazione materiale della loro memoria, dal “cremado invierno” e dalle reliquie delle chiese gotiche alle mummie d’Egitto e delle Ande peruviane.

Riflettendo sulla distanza tra la composizione di questi due libri, è possibile riconoscere in essi un’idea di poetica condivisa, un nucleo che si mantiene e fa della scrittura di Benedetti una delle più intense nel panorama della poesia italiana recente. Come il mondo lacerato e inospitale che abita (“il prato è la custodia, il feretro, l’arca”), la poesia di Benedetti si colloca in uno spazio complesso di relazione con la lingua. Nei testi intervengono diversi livelli stilistici e discorsivi, fino a che le poesie, in una tendenza simile a quella di Celan secondo la ricerca di Jacques Derrida in Schibboleth,[2] non si radicano in uno spazio di confluenza e, allo stesso tempo, di distinzione, di differenza delle lingue.

La scrittura di Benedetti sviluppa un doppio movimento, che rende la traduzione dei suoi testi un’impresa piuttosto complessa. Zanzotto affermava che la sua lingua possedeva un altro ordine di andatura. Da un lato, è solito ricorrere a un lessico con marche particolari che lo allontanano dell’uso medio della lingua italiana. Lavora in questa direzione con forme molto nette di impoverimento, che rimandano, come ha evidenziato in una recensione Guido Mazzoni, alla “presenza di espressioni grammaticali scorrette che rinviano al linguaggio infantile”, all’“uso di parole semplici e parzialmente improprie al posto di un sinonimo più accurato”, a “frammenti attraverso i quali la sintassi si abbandona al monologo interiore”, alla “ricorrenza di aggettivi elementari che organizzano le nostre percezioni profonde, di solito le prime che il bambino apprende: buono, bello, grande”[3]. Dall’altro lato, Benedetti sottopone la lingua a complessi esercizi di torsione sintattica. Sono comuni l’iperbato, usato molte volte in maniera sottilissima, e la predilezione per le strutture subordinate che si riferiscono a verbi di percezione e di giudizio (“credere”, “pensare”, “vedere”, etc.).

Come i crani inca, a cui si allude in Pitture nere, con smeraldi incastrati al posto delle lacrime, le poesie di Benedetti sono composte di propri innesti linguistici. Si tratta di un procedimento che pone particolare enfasi nelle zone di tensione della lingua, nei punti che permettono l’apertura, o il flusso, verso forme differenti di un’eterogeneità linguistica e stilistica. Così, la lingua friulana, che negli anni Quaranta è la base per la prima scrittura poetica di Pier Paolo Pasolini, funziona come un sostrato, manifesto in alcuni momenti. Allo stesso modo, le lingue poetiche con cui Benedetti lavora diventano col tempo più complesse. Ai frammenti in tedesco e soprattutto in francese inseriti in molte composizioni di Umana gloria, si somma, in Pitture nere, la presenza del latino medievale – i resti della lingua morta della poesia di cui parlava Pascoli – e un castigliano mostrato in una condizione di lingua contemporaneamente estranea, altra, e sorella dell’italiano[4].

Le poesie di Benedetti sono territori in cui si intersecano (e si concentrano) le lingue dell’ostile e dell’ospitale.

[1] Dopo la pubblicazione di questa nota Mario Benedetti pubblica il libro Tersa morte, Milano, Mondadori, 2013.

[2] Cfr. Jacques Derrida, Shibboleth. Para Paul Celan, Madrid, Arena, 2002.

[3] Guido Mazzoni, recensione a Umana gloria, in L´almanacco dello specchio 2005, Milano, Mondadori, 2005.

[4] Nell’uso ibrido che Benedetti fa del castigliano si può trovare l’influenza delle lettura di Lorca (“Entra in noi la luna, in me e in te. / Confín de plata, confine di argento. / Né carne ni sogno, Ecuador entre el jazmín / y el nardo”), mediata talvolta da un’appropriazione della voce poetica di Lorca che porta fino al primo Pasolini, nel suo periodo friulano degli anni Quaranta. Contemporaneamente alle poesie in friulano riunite in La meglio gioventù, Pasolini scrive alcuni frammenti di un libro di canti in un castigliano “rarefatto”, una lingua che chiama “gialla”, dove sembra evidente la traccia del poeta di Granada (cfr. P. P. Pasolini, Bestemmia. Tutte le poesie, a cura di G. Chiarcossi e W. Siti, vol. III, Milano, Garzanti, 1999).

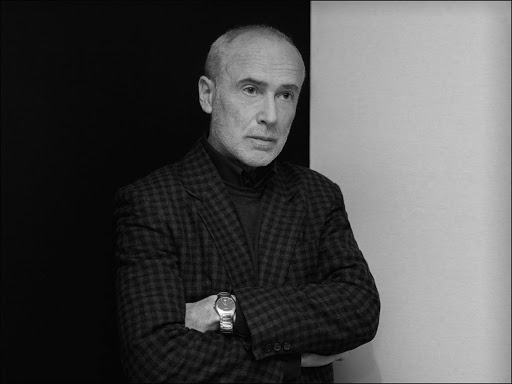

Immagine: Dino Ignani, Ritratto di Mario Benedetti.