Pubblichiamo un saggio breve di Umberto Piersanti su Leopardi, che è la postafazione al volume Versi di Giacomo Leopardi, Interno Poesia, 2019.

di Umberto Piersanti

In Versi del conte Giacomo Leopardi confluiscono due aspetti importanti del grande recanatese: la tensione lirica e la dimensione satirica. Non essendoci alcuna operetta morale (molte ne aveva già composte nel 1824) e nessun brano dello Zibaldone, il Leopardi pensatore traspare solo dagli Idilli e dalle Elegie.

Non ho mai creduto troppo alla schematica e scolastica divisione tra pessimismo storico che avrebbe accompagnato i primi Idilli e il pessimismo cosmico tipico del Leopardi maturo. Già ne La sera del dì di festa, qui ancora intitolata La sera del giorno festivo, che in genere viene collocato intorno al 1820, la concezione della Natura è improntata ad un pessimismo radicale:

«E l’antica Natura onnipossente,

Che mi fece a l’affanno. A te la speme

Nego, mi disse, anche la speme; e d’altro

Non brillin gli occhi tuoi fuor che di pianto».

Dunque la concezione della natura è in questo testo sostanzialmente analoga a quella degli Idilli del 1828-29.

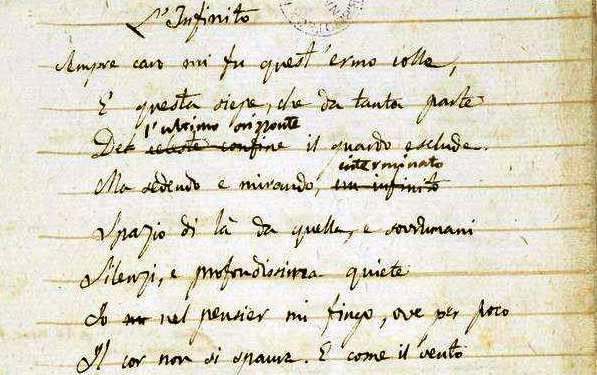

Rispetto alla stesura definitiva i testi presenti in questo libro presentano, invece, notevoli differenze linguistiche. Cominciamo dalla poesia più celebre, L’infinito. Cambia un solo sostantivo «Così tra questa / Infinità s’annega il pensier mio» diventa nella versione definitiva «Così tra questa / immensità s’annega il pensier mio». Credo che il motivo di fondo del cambiamento sia dovuto al suono, alla musica presente nel sostantivo «immensità». Così questa musica si irradia nei versi attorno e dona loro una forma e un’armonia decisamente superiori.

La differenza diventa ancora più sostenuta ne La sera del dì di festa, che qui ancora porta come titolo La sera del giorno festivo. «E queta in mezzo agli orti e in cima ai tetti / La luna si riposa, e le montagne / Si discopron da lungi». Siamo dinnanzi ad un dettato molto più prosastico e certamente molto, molto meno musicale di quello presente nella versione definitiva: «E queta sopra i tetti e in mezzo agli orti / Posa la luna, e di lontan rivela/Serena ogni montagna». Esaminiamo ancora un altro punto. «Ecco è fuggito / Il dì festivo, ed al festivo giorno / Volgar succede, e si travolge il tempo / Ogni umano accidente». Passiamo alla versione definitiva. «Ecco è fuggito / Il dì festivo, ed al festivo il giorno / volgar succede, e se ne porta il tempo / ogni umano accidente». Il verbo «travolge» viene sostituito da un meno sofisticato, più diretto e scorrevole, «se ne porta».

Una dimensione campestre che si rifà a tanta tradizione classica, ma anche a rimandi molto più recenti, si rintraccia nell’ariosa e diversa da ogni altro componimento, La vita solitaria. La descrizione della campagna, della notte estiva, dei poggi, l’incontro del viso di vaga donzelletta, sembrano quasi prendere il sopravvento sul dolore sempre presente nelle opere e nella vita del recanatese. E le lepri che danzano nelle selve al tranquillo raggio della luna hanno una tenerezza che rimanda all’idillio classico, da Teocrito a Virgilio ed oltre.

Ne Il sogno (Idillio IV) si intravede una figura di fanciulla investita da un sentimento tra amore e contemplazione che probabilmente è la stessa Teresa Fattorini alla quale il recanatese dedicherà una delle sue liriche più alte, A Silvia.

Nell’Idillio V, Lo spavento notturno, la fantasia classica si incontra con una leggera e luminosa ironia che, in qualche modo, ci ricorda le Operette morali.

Accenti molto più letterari si incontrano ne l’Elegia I, poi divenuta Il primo amore, soprattutto nella concezione e nella declamazione di un amore di tipo quasi stilnovistico: «Al cielo, a voi, gentili anime io giuro / Che voglia non m’entrò bassa nel petto / Ch’arsi di foco intaminato e puro».

I Sonetti in persona di Ser Pecora fiorentino beccaio ci rappresentano un’altra diversa e particolare faccia della scrittura leopardiana. Si sente l’influenza di tutta una tradizione bernesca. In modo più preciso c’è un riferimento all’Annibal Caro ma non quello de L’Eneide, ma dei Mattaccini, dunque di uno dei testi “burleschi” del letterato civitanovese. Di quest’ultimo si riprende anche il gusto della disputa letteraria violenta e “volgare” del Cinquecento e del Seicento. Infatti Leopardi intende polemizzare con uno scrittorello di cui tace il nome vero, che viene rappresentato sotto l’allegoria del «manzo», così come ha fatto Annibal Caro con il Castelvetro raffigurandolo sotto l’allegoria del gufo.

Siamo lontani, molto lontani, dalla Palinodia al Marchese Gino Capponi (1835). In quest’ultimo componimento la satira che investiva non tanto e non solo il «candido Gino», ma tutta la modernità e i suoi cantori, si esprime attraverso un linguaggio alto, attraverso un’«eloquenza civile».

Nei Sonetti c’è un linguaggio pseudo-plebeo, una serie di immagini grasse mai incontrate nei testi precedenti e anche in quelli seguenti: «Il Manzo a dimenarsi si sollazza, / Cozza col muro e vi si dicervella, / Con la coda si scopa e si flagella, / Scote le corna e mugge e soffia e razza».

Altro discorso va fatto per l’Epistola al conte Carlo Pepoli. Qui non domina un tono satirico, neppure quello che rintracciamo nella Palinodia. L’intento non è quello di polemizzare con il giovane aristocratico bolognese. Qui si avverte una totale commiserazione della condizione umana a cui non è estranea una parca pietas. Ogni mestiere, ogni ricerca, ogni commercio è dominato dall’Ozio: quest’ultimo rappresenta, un preciso antesignano della Melancholia della Nausea e della Noia. Senza, però, alcuna tentazione che oggi possiamo chiamare di tipo “decadente” e, in qualche modo, compiaciuta.

Cogliamo inoltre in questa epistola accenti e toni che si rintracciano ne La Ginestra (1836) senza naturalmente l’intensità di canto e la profondità di pensiero della grande lirica “napoletana”. In particolare la polemica contro il tempo odierno ricorda «le magnifiche sorti e progressive» de La Ginestra stessa.

Si è parlato molto di Schopenhauer e della sua affinità con Leopardi. Forse la volontà schopenhaueriana che non dà tregua alla ricerca umana, senza mai cogliere veramente il noumeno che sta in fondo al reale, potrebbe essere imparentata alla ricerca della felicità intesa come irraggiungibile fine ed essenza dell’umano.

La libera traduzione della Batracomiomachia, (Guerra dei topi e delle rane) e il Volgarizzamento della Satira di Simonide sopra le donne rientrano dentro la categoria dei “giochi letterari”. Comunque siamo molto lontani dal linguaggio e dall’atmosfera dei Sonetti. Nella Batracomiomachia si avverte l’influsso de l’Iliade tradotta da Vincenzo Monti, naturalmente risolto in chiave parodica e divertita. E non è estranea la lingua dei poemi cavallereschi. «Veggo le schiere, veggo l’armi e l’ira: / Vendicato sarò. Si dice, e spira». Siamo di fronte ad una lettura divertente e scorrevole che denota l’amore grande del recanatese per l’epica, certo, trattata in modo parodico, ma conosciuta e goduta profondamente.

Chiude il libro il Volgarizzamento della Satira di Simonide sopra le donne. Il rapporto con l’universo femminile è un rapporto intenso, complesso, talora difficile per il poeta recanatese. C’è sì la donna idealizzata de Il primo amore. E nessuno ha cantato con tanta intensità la bellezza e la giovinezza rubate d’una fanciulla come nella lirica A Silvia. Nel ciclo di Aspasia gli accenti si fanno aspri e risentiti e arrivano a coinvolgere le donne nel loro complesso «Non cape in quelle / Anguste fronti ugual concetto». Nel Volgarizzamento si riprende una tradizione classica anche un po’ consunta. L’unica donna salvabile è quella «ch’a l’ape è somiglievole». Siamo anche fuori di un contenuto di polemica e delusione ma rimaniamo ancorati ad un’immagine frusta della donna. Non scordiamoci, però, che siamo di fronte sostanzialmente a un “gioco letterario”.

Versi del 1826 è un libro importante: ci dà uno spaccato ricco e variegato della scrittura leopardiana. Accanto agli Idilli tra i quali spicca in modo assoluto L’infinito, ci sono scritti minori, ma importanti per comprendere la figura del recanatese. Anzi, sono questi ultimi a contrassegnare l’identità del libro. I Sonetti del beccaio, forse l’opera in assoluto meno bella del recanatese, sta lì a ricordarci quanto di “umano”, un “umano” fatto anche di grovigli e ripicche letterarie, sia presente nell’assoluta grandezza leopardiana. E come il divertimento letterario de la Guerra dei topi e delle rane possa ancora essere gradevole e divertente per una lettura contemporanea. E, in misura minore, lo stesso discorso vale anche per il Volgarizzamento.

L’inserimento di un’operetta morale avrebbe potuto, magari, completare il quadro: ma questo non inficia il valore di un testo altamente rappresentativo della figura del recanatese.

Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite ("XII Quaderno italiano di poesia contemporanea", Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).