“Mandami tanta vita” immagina gli ultimi giorni dell’editore Gobetti. Un racconto sulla giovinezza, intesa come il tempo del possibile, e sull’amore di chi ha deciso di fare dei libri la propria vita.

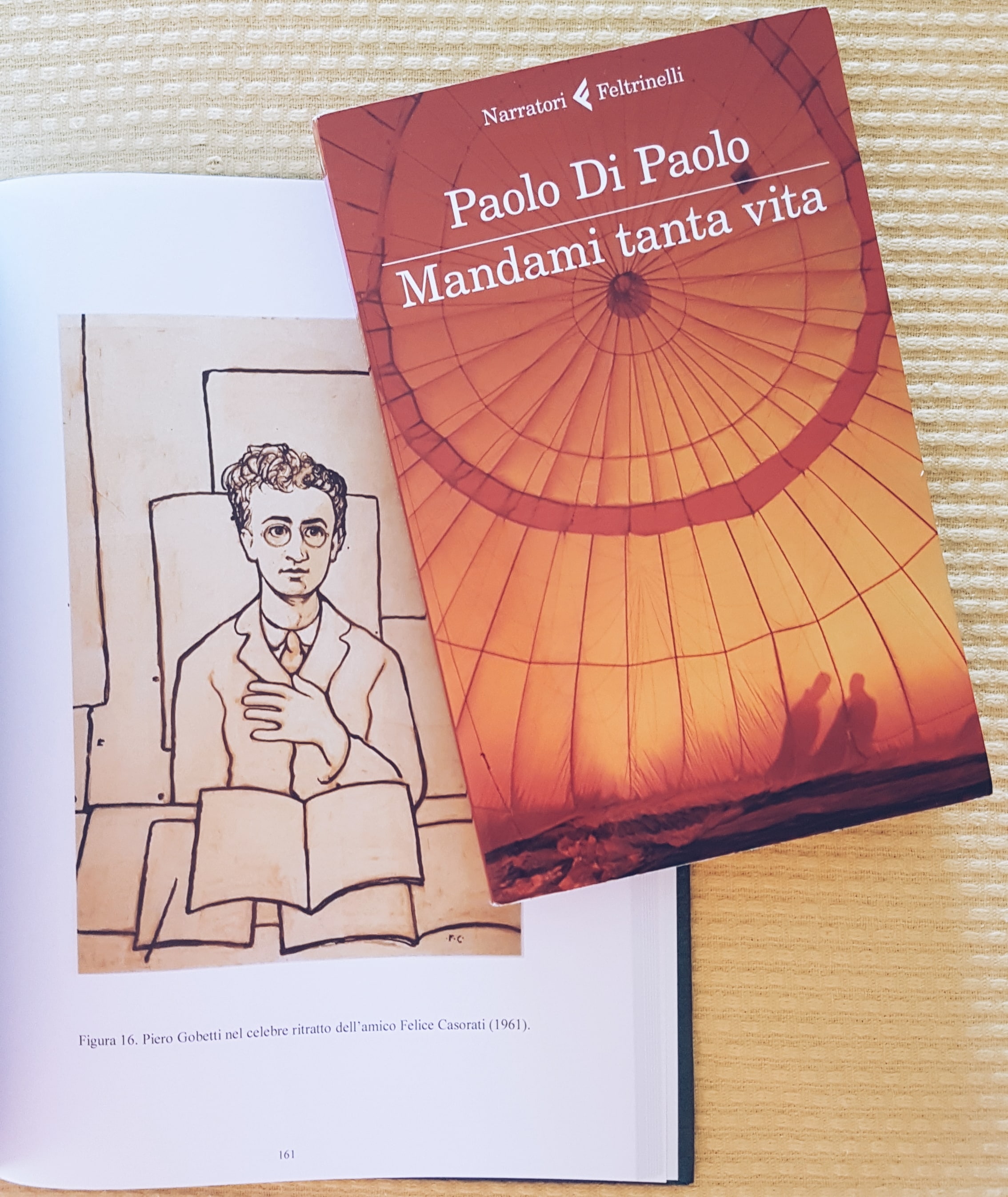

Ho dei fotogrammi impressi nella memoria: la gioia di un viaggio, un treno che sfreccia in una calda estate italiana e la copertina arancione di un libro su cui si stagliano delle mongolfiere e poi quel titolo, Mandami tanta vita, di gobettiana memoria.

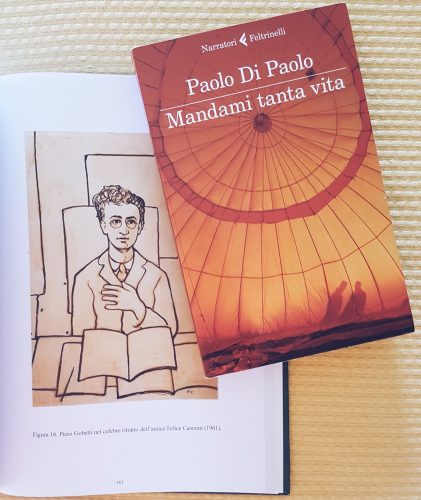

Nell’estate in cui lessi il romanzo di Paolo Di Paolo, stavo per compiere gli stessi anni, venticinque, che Piero Gobetti non raggiunse mai e stavo per terminare la magistrale in Editoria. Anche io ero in quella stessa porzione di vita che dovrebbe tendere a più infinito e forse proprio questo mi permise di sentire quel ragazzo, dagli occhiali tondi e una nuvola di ricci in testa, così vicino a quella mia gioventù.

Sino a quel momento il giovane editore era stato per me soltanto il nome di una via per raggiungere La Sapienza. Le pagine di questo libro, che ricostruiscono gli ultimi giorni della vita di Gobetti, mi raccontarono invece come quell’intellettuale torinese fu molto più di un nome su una targhetta.

Mandami tanta vita narra quindi la precoce giovinezza di Piero, ma anche la storia di Moraldo, personaggio dal nome fortemente felliniano.

Siamo a Torino, nel febbraio del 1926 e durante i giorni del Carnevale: si tratta, però, di una festività che assume toni macabri poiché legata all’avvento della supremazia del Fascismo.

Piero (non ci viene mai detto che si tratta di Gobetti) sta abbandonando la sua amata Torino, la moglie Ada e il figlio di pochi mesi per muovere alla volta di Parigi. Il suo è un esilio forzatamente volontario: in Italia, dove il regime fascista ha eliminato ogni forma di libertà d’espressione, non può più proseguire con la sua attività di editore e giornalista.

Moraldo, invece, arriva dalla provincia al capoluogo piemontese per una sessione d’esami alla facoltà di Lettere. Nell’abitazione dei Bovis, famiglia di un anziano e singolare insegnante presso la quale alloggia nei periodi degli esami, si accorge d’aver inavvertitamente scambiato la propria valigia con quella di uno sconosciuto. All’interno vi trova una copia di Illustrazione, una macchina fotografica e una boccetta di profumo: immagina che la valigia appartenga a un fotografo e che il profumo sia un pegno ricevuto dalla propria amata. Sarà sorpreso quando, grazie a un annuncio su un quotidiano, scoprirà che la valigia appartiene a Carlotta, una giovane fotografa fortemente emancipata, della quale resta affascinato.

L’intento, magistralmente riuscito, è quello di far convergere la storia di un personaggio vissuto realmente con quella di una figura del tutto immaginaria: le loro vite arriveranno a intrecciarsi per un tempo brevissimo e casuale. Moraldo osserva Piero da lontano, lo rincorre come inseguirà Carlotta a Parigi: vorrebbe avvicinarlo, ma è incapace per timidezza di slanci eroici e così resta sospeso tra occasioni mancate.

In maniera non scontata, che non si riduce alla semplice narrazione storica o autobiografica, Paolo Di Paolo ci regala un romanzo che parla del giovane editore torinese, ma non solo: questo è un libro sulla fatica e il rischio dell’essere giovane. Si tratta di una storia che comincia e che, purtroppo, finisce troppo presto, proprio come accade a quella porzione della vita che corrisponde con la gioventù e che dovrebbe essere soltanto il tempo del possibile, in cui è lecito “sprecare tempo”.

La giovinezza, sembrano dirci Piero e Moraldo, evapora per schiudere l’età matura: si cessa di essere giovani quando si smette di guardare lontano o verso un divenire che, nell’istante della gioventù, è ancora verosimile. Nell’età giovane ogni combinazione, infatti, può essere possibile e accadere.

Alternando una narrazione rapida a una scrittura evocativa, Di Paolo ci regala una storia sull’incanto dell’essere giovane, celebrando un vero e proprio inno alla giovinezza, mostrata come attesa e slancio: questa è sicuramente una delle chiavi di lettura di Mandami tanta vita, che nel 2013 fu anche nella cinquina del Premio Strega.

Nel romanzo c’è moltissimo anche del Gobetti editore, di quello ideale e pensato come un creatore dal nulla. Ha così fondato delle riviste da lui dirette, a cui ha affiancato una casa editrice al fine di creare un movimento di idee. Scrive e pensa come un’antifascista e non ha alcuna intenzione di piegare i propri principi di fronte a quelli imposti dal regime: per questo si vede costretto a proseguire la propria attività di intellettuale ed editore a Parigi.

Il vero editore, per Piero, è colui che sceglie ogni singolo dettaglio del libro, quasi fosse un figlio: è un intellettuale che ha fatto dei libri la propria vita e per questo vuole vederli nascere.

Si tratta di un intenso lavoro che segue in ogni singolo aspetto e che lo impegna quattordici ore al giorno. Si occupa, infatti, della ricerca della copertina che ritiene essere quella giusta, s’interroga sul tipo di carta da adoperare, dialoga con gli autori e cura personalmente l’impostazione tipografica. Di Paolo ha voluto raccontare questa febbrile attività di creatore di libri anche visivamente e così, in alcuni passaggi del romanzo, ci si imbatte nei caratteri tipografici della casa editrice.

Tra le pagine sembra quasi di vederlo, Piero, mentre apre la porta della casa editrice e di fronte si ritrova un Carlo Levi che cerca un tale Gobetti e, immaginando un signore di una certa età, si meraviglia poi nel constatare che sia proprio quel ragazzo dai capelli arruffati. Leggiamo anche di come Piero decide che sì, quella raccolta di poesie va pubblicata. È il primo, infatti, a credere negli Ossi di seppia del poeta di Genova, quello che diventerà il Montale che vincerà il Nobel.

Un editore giovane ma così maturo, ancorato al suo tempo eppure di una modernità straordinaria anche adesso.

A distanza di qualche anno dalla lettura di questo libro, un giorno di settembre mi ritrovo a camminare tra i corridoi del Centro Studi sorto in quella che era l’abitazione di Piero, nonché la sede della casa editrice: ho visto le foto in bianco e nero, i suoi libri, la scrivania sulla quale mi piace pensare che scrisse quelle righe in cui suggellava la concezione dell’editore ideale. È stata una folgorazione, l’ennesima. Per me che, proprio grazie a questo romanzo, avevo discusso una tesi su Piero Gobetti e mi ero laureata in Editoria.

Adesso che provo a diventare una brava editor (senza la -e finale), a dialogare con gli autori e a far nascere i libri dall’altra parte della barricata, Piero Gobetti è per me un nome che, letto sulla targhetta di una via in una qualsiasi città italiana, mi fa sentire il cuore gonfio di gratitudine.

Nella mia libreria, dove tengo i volumi ordinati per casa editrice, nell’angolo più importante c’è un’immagine di Piero. Poco più sotto invece quel motto, ripreso da Alfieri, che fu l’ex libris della casa editrice e che recita così: «Che ho a che fare io con gli schiavi?». È una domanda che mi pongo quasi ogni giorno.

Piero è questo e molto altro, ma sicuramente la convinzione che, se voglio fare questo mestiere, un bel po’ di merito è anche suo.

Giulia Gioia è una bookstagrammer. Su Instagram la trovate come soleventovinoetrallalla.