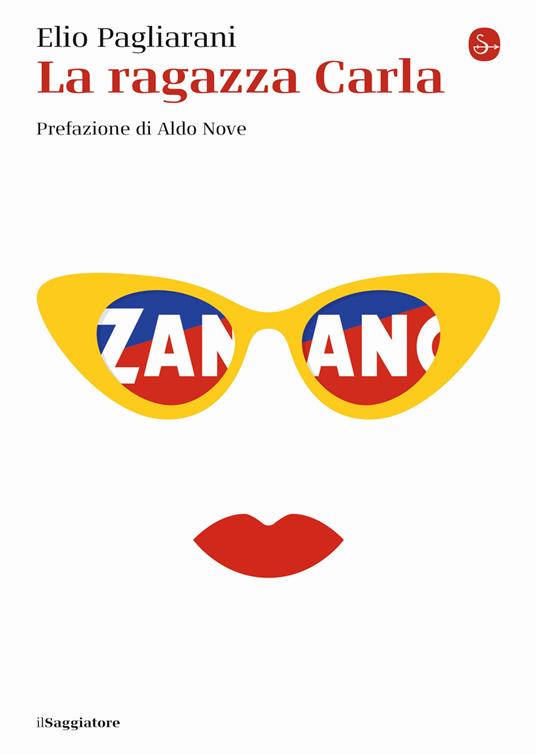

Non è un caso che quelli che possiamo considerare – a torto o a ragione – come i due più importanti poemi dello scorso secolo siano dedicati a delle città e ne raccontino l’anima più profonda, con differenti (quasi opposte, nel mutare delle intemperie storiche) capacità rabdomantiche o, più semplicemente, con inaudita capacità di sintesi. Mi viene così in mente il verso di un poeta (forse, tra gli italiani viventi, il più potente, Milo De Angelis): «Ora è la città che aziona il mio respiro», mentre (e scusate la continua parata di eccellenze assolute) chi ha toccato l’apice della poesia novecentesca, Paul Celan, scriveva, in uno dei suoi rari testi teorici: «Poesia: può significare una svolta del respiro». Stiamo parlando, come qualcuno avrà intuito, di “Genova” di Dino Campana e della “Ragazza Carla” di Elio Pagliarani. Orfico per eccellenza il primo, cantore di una Genova straniata e straniante eppure sintesi di una visione del tutto che, in senso rinascimentale, sa farsi «creatura multipla» e dunque comunità, microcosmo che, appunto, «respira». La «svolta» di Celan è la meraviglia del poeta, lo stupore del farsi voce di un altrove prossimo, quello di un’interiorità che «capta» l’esteriore e gli dà forma poetica, trovando «lo spazio bianco» del concetto (penso a Lucio Fontana, al suo andare oltre la rappresentazione nell’atto di lacerarla, interrompendo dunque il ritmo della superficie) e in quello «traslocando» un intero paesaggio che diventa così «nuovo» archetipo e comunque luogo dell’immaginario collettivo fissato, direbbe Franco Fortini, «una volta per sempre». Ma se quella di Campana è soprattutto una dimensione mitica, nella convergenza di strade e di voci, di odori e colori topografici per occasione, la Milano di Pagliarani segue piuttosto coordinate spazio‐temporali squisitamente storiche e sociali. Almeno esteriormente. Almeno nella prassi di quella poesia teorizzata dai Novissimi (Pagliarani, Sanguineti, Porta, Balestrini, Giuliani) di cui l’autore della Ragazza Carla fu sempre orgoglioso membro quanto (come è ovvio che sia per ogni voce originale) presenza autonoma e per molti quasi «diversa». Prassi che (come forse nel modo più esplicito appare nella produzione dell’amico di una vita Nanni Balestrini) è stata innanzitutto presa d’atto di un’epocale trasformazione sociale. Trasformazione dei rapporti produttivi. Delle stesse dinamiche di relazioni sociali. Tutto questo riflesso in un dibattito sulla letteratura e sulle sue funzioni che fu quanto mai radicale. Nello spirito delle avanguardie storiche, ma in un panorama mutato per sempre, si trattava di prendere atto complessivamente di un mondo che non era più lo stesso. Milano fu in qualche modo, almeno in Italia, il luogo in cui più si esprimeva quella trasformazione. La Milano che vedeva, nel boom economico, l’avanzare di un nuovo contraddittorio, foriero di grandi speranze quanto di incertezze su un futuro che quasi preconizzava – per le menti più acute, per le sensibilità più marcate – incombenti nuvole nere. Per poter davvero parlare di tutto questo occorreva prima di tutto fare fuori quello che si stava rivelando sempre più un intoppo, un intralcio all’espressione del nuovo. E questo intralcio era niente di meno che l’io lirico, padrone assoluto (tranne rari casi – vedi Palazzeschi, e certi esiti appunto delle avanguardie storiche del primo Novecento, poi subito riconvertite all’ordine) degli anni di gestazione e stesura della “Ragazza Carla” che, fin dalla definizione, dall’articolo che la precede, crea uno scarto immediato e potente. Dal titolo capiamo che “La ragazza Carla” è una ragazza Carla, voce di una moltitudine che si focalizza in infiniti (e, per la poesia immediatamente antecedente ai Novissimi, inesistenti) attori di un teatro dove non è messo in scena il monologo di un poeta, ma l’Altro in senso sartriano. Dunque un inferno (sempre secondo la celebre definizione del filosofo francese) in cui il poeta funge da regista e, anzi, si sottrae anche alla funzione di sceneggiatore: il che ci fa pensare più al cinema che alla poesia, e alla definizione che Ejzenštejn dette del cinema stesso come «arte del montaggio». Montaggio, assemblaggio. Innanzitutto di linguaggi. Subito, “La ragazza Carla” appare come uno straordinario poema polifonico, con accostamenti strumentali e contrappunti anche stranianti ma proprio per questo più efficaci, straordinariamente efficaci. Potremmo parlare, citando una forma d’espressione musicale oggi piuttosto negletta ma tanto cara, per esempio, a Mozart, di melologo, dove voce e musica duettano tra loro. La musica è qui la narrazione di una storia, il suo «montaggio», appunto, mentre la musica è l’intero mondo linguistico altro che Pagliarani inserisce nel suo lavoro volutamente esorbitante. La storia di Carla è esemplare in quanto specchio di una normalità che si fa epica di un luogo preciso, in un tempo preciso. Le unità aristoteliche si addicono certo più al teatro che alla poesia, e “La ragazza Carla” è pure teatro come Idea del theatro nel senso del celebre trattato di “Delminio” e dunque secondo le concezioni rinascimentali di Lullo e Giordano Bruno: luogo dell’arte della memoria, in una girandola di simboli presi dalla vita comune, capace di rapprendersi in icona universale. Nella sua medietà, nel suo «non essere alcunché di speciale» di «Carla di fu Ambrogio» ritroviamo la genesi di un mito che proprio in quanto sorgivo porta le stimmate della necessità. Diceva del resto Ezra Pound che «il classico è il nuovo che resta nuovo». E ancora, insistendo sulla mancata «esemplarità» della storia di Carla, potremmo citare, cucendone la definizione sulla protagonista, sul suo essere focus della prassi mitopoietica di Pagliarani, un altro grande della letteratura, Čechov: «Cerca di essere universale e sarai provinciale; accetta di essere provinciale e sarai universale».