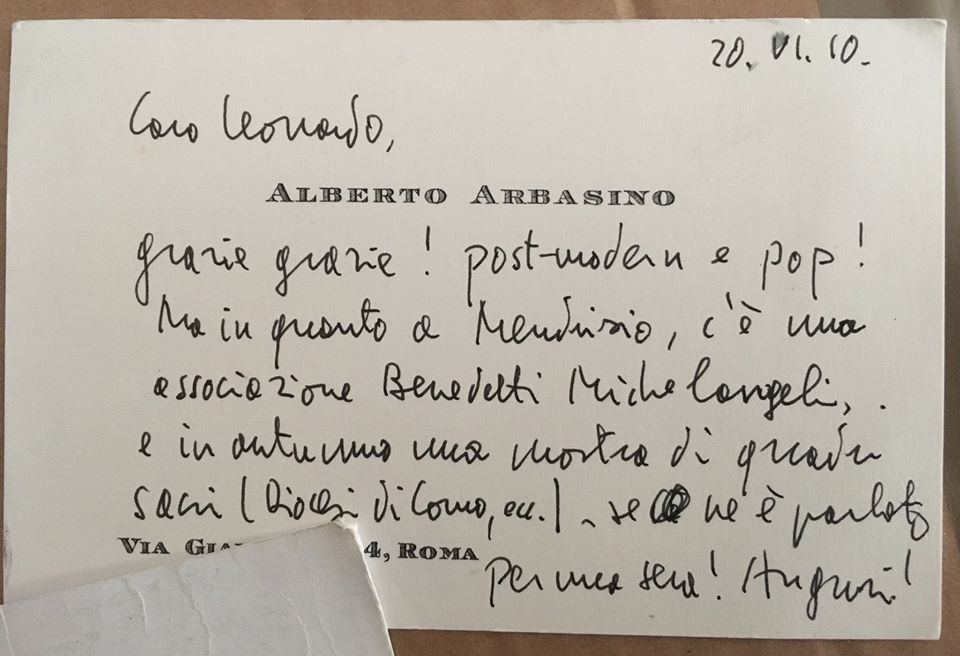

Alberto Arbasino, uno dei più grandi protagonisti della cultura contemporanea, è morto oggi, lunedì 23 marzo 2020. Storico collaboratore di «Nuovi Argomenti», la sua opera letteraria è stata spesso anche oggetto di saggi apparsi sulla rivista. Questo è ciò che scrisse di lui Leonardo Colombati sul numero 50, datato aprile-giugno 2010. Oggi, invece, Raffaele Manica ne parlerà durante la trasmissione Fahrenheit di Radio Tre.

I

Vista l’importanza relativa della nostra letteratura, bisogna accettare l’ipotesi che tra gli scrittori italiani della mia generazione non ve ne sia uno davvero valido. L’incontro con uno “scrittore vero” – uno certificato – può fare quindi una certa impressione. Arbasino l’ho incontrato due o tre volte, e di certo lui non si ricorderà di me. Ma io sì. Soprattutto rammento una cena a casa di amici comuni (che io e Arbasino si abbia delle amicizie da spartire è uno di quei misteri che solo chi conosce rotella per rotella gli ingranaggi salottieri romani può forse essere disposto ad accettare). Eravamo in dieci; avevo trentasei anni: il più giovane, dopo di me, poco meno del doppio.

Dal primo capitolo di Guerra e pace abbiamo imparato come sia difficile distribuire gli ospiti in gruppi omogenei e far sì che il meccanismo della conversazione continui a svolgersi con ritmo regolare. La padrona di casa, del resto, si dimostrò degna dell’abilità di un’Annette Schérer; mi servì a poco, però. Vorrei potervi dire che feci la figura di Pierre – irruento e sempre col becco in mezzo ai discorsi altrui. Piuttosto sembravo la zia sconosciuta a tutti, che tutti avvicinano per convenienza sociale, per poi allontanarsene «col sentimento di aver adempito un dovere penoso e per non più tornare presso di lei per tutta la serata». Dopo un giro d’orologio, mi ritrovai sprofondato in una poltrona, con un piatto di pennette alle melanzane in bilico sulle gambe; e terribilmente solo, sotto un Mimmo Rotella. Arbasino si sedette sul divano di fronte, e prese a conversare con due sue amiche (che conoscevo di fama). Andarono ai ricordi: certe prime alla Scala, qualche opera dal titolo oscuro, una manciata di aneddoti infarciti di divertentissime esclamazioni in francese… Che fossero divertentissime lo evincevo solo dal fatto che provocavano dei gran scoppi di risa, visto che di francese non capisco una parola e che, anzi, l’incipit del best-seller tolstojano proprio per questa mia deficienza mi è sempre risultato alquanto indigesto.

All’improvviso, l’amo a cui non potevo non abboccare: un accenno a West Side Story da parte di una delle due biondissime signore; e di rimando, Arbasino che disse non ricordo più cosa su Leonard Bernstein. Ora: io so tutto su West Side Story; in un languido luglio-agosto versiliese ho chiuso tute le mie sere ascoltando Carreras allungare il nome dell’amata – «Ma-ri-aaaaaaa» – in un acuto soffocato, lamentevole e così struggente che se l’ascoltasse Osama Bin Laden nella sua grotta di Tora Bora ne uscirebbe subito con una sventolante bandiera arcobaleno e abbraccerebbe il primo marine a tiro lasciando il kalashnikov nella polvere del deserto afgano. Soprattutto, sono ferratissimo su Bernstein, sono un’inesauribile fucina di aneddoti su Bernstein, potrei salvare la serata di ogni singolo melomane ebreo polacco col pallino dei Jets e degli Sharks. E il motivo è che un mio caro amico, nei nostri comuni vent’anni, mi ha letteralmente sfinito con un’incredibile quantità di storielle che avevano come protagonisti suo nonno – famosissimo direttore d’orchestra bergamasco – e, appunto, il suo grande amico Lenny. Questo rosario di reminiscenze bernsteiniane, il mio amico lo sgranava lungo tutta la stagione estiva – anno dopo anno –, magari alla Capannina, davanti a due caipiroske col ghiaccio tritato ormai sciolto come nevischio sopra il lime; oppure, come successe in un pomeriggio di una noia memorabile, al campo di tennis del conte Sforza, dopo un doppio col suddetto conte (in pantaloni lunghi, di lino, e la Maxima di legno) e la di lui malinconica nipote (continuavano tutti a tirar gran pallate – bianche, Pirelli – che atterravano nella boscaglia circostante; e mi mandavano al recupero, come un cane da caccia) .

Per tagliar corto: «Gavazzeni?», m’interruppe Arbasino, rivolgendomi per la prima volta la parola. Era effettivamente lui il nonno del mio amico. Dal mazzo delle mie possibilità, avevo scelto, tra le tante storie su Bernstein, quella di Bernstein e Michael Jackson. «A New York, una sera», raccontai, «il nipote Gavazzeni accompagnò Bernstein a un show di Michael Jackson e poi, dopo il concerto, al party organizzato al Plaza. A un certo punto Bernstein andò al bagno, proprio quando ne stava uscendo Jackson in persona, e Bernstein gli disse quanto gli fosse piaciuto lo spettacolo e di come fosse rimasto impressionato dalle sue doti di ballerino. Jacko, pare, ringraziò piuttosto sbrigativamente perché non aveva riconosciuto il suo ammiratore. Ma, poco dopo, evidentemente, qualcuno gli disse chi fosse quel vecchietto e allora, davanti a tutti, Jackson s’inginocchiò davanti a Bernstein e lo implorò di perdonarlo».

Adesso, vi prego di considerare che: 1) mentre raccontavo, con una certa foga, l’episodio, mi rendevo perfettamente conto di come quell’episodio non fosse particolarmente interessante né divertente; 2) la fama planetaria di Jackson, al momento della mia performance, era piuttosto offuscata da certe accuse di molestie sessuali che la popstar pareva avesse perpetrato in danno di alcuni minorenni; 3) non v’era alcuna ragione di credere che Alberto Arbasino e le sue amiche sapessero su Michael Jackson più cose di quante io ne sappia sul vincitore del campionato scozzese di freccette (anche se – ragionavo – magari A.A. avrebbe potuto essersi imbattuto nel personaggio Jackson leggendo Ravlestein di Saul Bellow).

II

Come il trio reagì alla mia prolusione lo racconterò nel finale. Per ora vi basti sapere che quando mi è stato chiesto se volevo scrivere un pezzo su Arbasino, mi è tornata subito in mente quella cena e da lì, senza altra giustificazione se non una libera associazione mentale, è nata l’idea di parlare dell’Arbasino canzonettista; dell’Arbasino pop. Ogni narratore, spesso in diverse fasi della sua parabola esistenziale, viene colto dall’impulso – troppo spesso nefasto – di buttar giù dei versi. Arbasino, fortunatamente, ha troppo buon gusto per provare a scrivere poesie. S’è limitato, così, a scrivere per lo più versi per canzoni – ed è pure arrivato a comporre dei rap come Eminem:

La casalinga di Voghera

in attesa della corriera

con le sataniste di Mortara

e i fidanzatini di Novara

quando scende il tiggì della sera

sul cavalcavia di Cava Manara

rilegge Montale: Occasioni e Bufera.

(Per inciso: quando gli chiesero se si considerasse un poeta, Bob Dylan scosse la testa e ripose: «I poeti finiscono affogati nei laghi»).

D’altronde, se Alberto Arbasino non si fosse innamorato di Stravinskij e della Callas, se avesse resistito all’impulso di trasformare le nonne, i cavalli, le partite di tennis e le lezioni d’inglese della sua adolescenza in una distesa estate in cui affogare le sue piccole vacanze, diventando così – probabilmente – il migliore scrittore italiano della sua generazione; se la sua cultura musicale si fosse fermata alle canzoni del Trio Lescano, di Natalino Otto e delle Orchestre di Pippo Barzizza e Cinico Angelini che ascoltava alla radio in certe serate alla Rivetta di Casteggio; se fosse arrivato a Dino Campana prima d’aver fatto strage, nelle librerie di Pavia, di tutti i Goethe, i Joyce, i Lermontov e i Lope de Vega a disposizione; se non si fosse bevuto tutto il teatro elisabettiano e i romantici tedeschi e avesse indugiato su qualche maudit in più (se non gli fosse dispiaciuto quel bluff di Dylan Thomas; se a Voghera avesse raccolto Les fleurs du mal in qualche vaso riempito di morbido terriccio sui tre balconi con portabandiera del palazzo avito – «in puro Quattrocento ferrarese» – invece di rubare certi libri proibiti di Feuchtwanger e Zweig); se a casa sua il radiogrammofono non avesse girato per interi pomeriggi il disco di Auprès de ma blonde; se avesse coltivato con più costanza la passione per certi musical scritti nelle stanze fumose di Tin Pan Alley… Se tutto questo si fosse verificato, Alberto Arbasino sarebbe potuto diventare una pop star e nel 1957 non avrebbe atteso trepidante le correzioni a matita che Calvino, in una certa via Biancamano, apponeva ai suoi primi racconti, nella speranza che uscissero dietro l’egida del ben noto struzzo col chiodo nel becco e un castello sullo sfondo; ma l’avremmo trovato, magari, al Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi, a Milano, col ciuffo da teddy-boy e una delle sue fantastiche camicie (forse giallo-uovo) – frontman di un gruppo che avrebbe potuto chiamarsi The Prufrocks o The Lombard Notorious – a dar battaglia a Ghigo e gli Arrabbiati, Celentano & his Rock Boys, Tony Renis e il Duo Corsaro nel primo festival del rock ‘n’ roll tricolore. Guardate la fotografia che sta sulla copertina del primo Meridiano a lui dedicato (la didascalia dice: Ritratto di Alberto Arbasino, Roma 1969); quella in cui gli occhi di A.A. fissano un punto lontano, quella in cui ci si presenta con un taglio di capelli vagamente Little Tony e una camicia coi motivi a virgola tipo paisley – una fantasmagoria psichedelicoptical da superstite dell’era beat, da bassista dei Giganti o dei Ragazzi del Sole.

E invece no: niente Equipe 84; semmai, per un po’, il Gruppo 63. Per tornare a Dylan e ai suoi poeti morti per acqua, alla fine è come se il giudizio di Arbasino sulla musica leggera sia andato a coincidere con quello che in Matinée mette in bocca alle “mamme gelide” che governavano la sua vita da adolescente: «Si sa che i Canzonieri istupidiscono». Eppure un suo Canzoniere A.A. nel tempo se l’è costruito («Matinée» recita la quarta di copertina, «voleva (magari) presentarsi come quei concerti “live” dove un annoso cantante esegue mezzo secolo di canzoni, legando ogni “numero” al successivo con didascalie narrate»). Al principio, «tre canzonette modestissime» datate 1943 (roba d’amore, versi tipo: «un sipario pesante sul mio cuore»). Poi, alla fine degli anni Cinquanta, mentre all’Ed Sullivan Show ancheggiava Elvis Presley – prima che partisse militare – e a Parigi andavano tutti matti per la rivoluzione cubana (un film di gangster girato ai tropici), a Roma era in voga il cabaret intellettuale e prendeva piede pure la fissazione del kitsch, «anche se continuavano a mancarne la nozione e il termine e l’accademizzazione molesta», come ricorda il nostro; ed ecco, dunque, il piccolo “cult” per i libretti d’opera e i lyrics dei musical di Broadway; ecco profilarsi all’orizzonte la pupattola bionda, maschera finto-Marlene a cui affidare tra uno sghignazzo e l’altro «billets doux paradossali» – quei versicoli che un tempo l’Alberto buttava giù fra i banchi del ginnasio: parole da leccare «da ogni parte come un lollypop». Alle musiche provvidero Carpi, Chailly, Peragallo & Company; la voce e la faccetta tonda ce le mise lei, la Betti, al Valle di Roma e al Gerolamo di Milano. I testi di quelle canzoncine che andarono a comporre Giro a vuoto erano di Buzzati, di Calvino, di Pasolini, di Flaiano, di Moravia, di Bassani e di Arbasino – il migliore di tutti come paroliere:

Sempre in jeans e maglietta

con la mia sigaretta

sopra un orecchio,

su un pullover vecchio,

e via in motocicletta.

Vado piuttosto forte,

tipo giro della morte,

col giaccone di cuoio.

Ma chi se ne… se muoio,

quel che conta è aver pieno il serbatoio.

Questa è La bambinaccia, il ritratto di una tostissima teddy-girl: per molto meno, in Improvvisamente l’estate scorsa, a Elizabeth Taylor si prospettava la lobotomia… È tutta una farsa, certo; eppure… eppure dietro la scatenata motociclista che sta sempre intorno a qualche biliardino e ha una sorella che si fa la barba ogni mattina, o alla puttana di Seguendo la flotta che canta «ossigenarsi a Taranto è stato il primo errore» e s’imbarca ad Augusta, a La Spezia, a Livorno, alla Maddalena per farsi frustare dagli ammiragli (roba da far impallidire le troie dei carrugi genovesi tanto care a De André) si nasconde forse una genuina adesione al fenomeno che nel ’55 Norman Mailer definì hip sul «Village Voice»:

un esistenzialismo americano, profondamente diverso dall’esistenzialismo francese perché lo hip si basa su un misticismo della carne, e se ne possono rintracciare le origini in tutte le sottocorrenti e i sottomondi della vita americana, fino alla percezione e alla valutazione istintiva nel Negro e nel soldato, nel criminale psicopatico e nel drogato e nel musicista jazz, nella prostituta, nell’attore.

Al posto degli “ometti” con le giacche di flanella copiate da Cary Grant e Jimmy Stewart, arrivavano i “ragazzacci” come James Dean col suo giubbino rosso e Marlon Brando in cuoio nero, che a una che gli chiede: «Contro cosa ti ribelli?», risponde: «Posso scegliere?».

III

C’entra qualcosa Arbasino con quei giovani teppisti che ciondolavano fuori dai bar americani coi capelli unti di Brylcreem e un pacchetto di Lucky Strike nella manica arrotolata della t-shirt? Mailer, in quel suo vecchio articolo, sosteneva che quello hip era un linguaggio cui mancava ancora il proprio dizionario. Un dizionario che due anni dopo avrebbe scritto Jack Kerouac:

«Era una notte di pioggia. Era il mito della notte di pioggia. Dean aveva gli occhi fuori delle orbite per la meraviglia e l’ammirazione. Quella follia non l’avrebbe portato da nessuna parte. Io non sapevo cosa mi stesse succedendo, e all’improvviso mi resi conto che si trattava solo dell’erba che stavamo fumando; Dean ne aveva comprata un po’ a New York. Mi faceva credere che tutto stesse per succedere: il momento in cui si capisce che tutto, tutto è deciso per sempre.»

Quando la versione monstre di Fratelli d’Italia uscì per benedire i miei ventitré anni, ovviamente mi ero già lasciato alle spalle la fase-Kerouac – uno scrittore da amare visceralmente nell’adolescenza, e da recuperare senza troppa fretta nella maturità: «“Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati.” “Dove andiamo?” “Non lo so, ma dobbiamo andare”». Ma Sulla strada mi risuonava come un contrappunto, man mano che procedevo da Fiumicino a Gaeta, lungo la via Appia; e sicuramente per via della mia passione per certo new romantic pop inglese anni Ottanta, quella voce che mi raccontava della sua estate «che ormai è qui» immaginavo che a un certo punto cantasse, come il David Bowie nella sua fase biondo-dandy-decadente: «I’m feelin’ tragic like I’m Marlon Brando».

Nella Cronologia allestita con Raffaele Manica per il primo dei due Meridiani, Arbasino riserva un paragrafo del suo 1959 ad un mese neworkese: «una stagione a Broadway per compilare uno “spaccato” di tutti gli spettacoli della stagione – belli e brutti e grandi e piccoli – con destinazione Grazie per le magnifiche rose». West Side Story, un Tennessee Williams diretto da Elia Kazan con Paul Newman e Geraldine Page… E poi Marlon Brando con Anna Magnani in «squallidi studios». Tracce di hipsterism che rimarranno attaccate alla scrittura di Arbasino quando comincia Fratelli d’Italia, il nostro migliore on the road dai tempi di Pinocchio (il libro preferito dalla bambinona, per tornare a bomba nel Giro a vuoto). La meta agognata non è il West ma… Bisanzio; anche se a Napoli si decide il dietrofront. Non ci sono gli autobus della Greyhound ma i “duetto” con le valigie pronte dietro il rack; e quintali di Bruckner, Mahler e Stravinskij, ma pure l’ultimo Neil Sedaka a 45 giri e My Defenses Are Down da Annie Get Your Gun di Irving Berlin (e la Pantera di Goro, l’Aquila di Ligonchio e la Tigre di Cremona!).

A un certo punto, a Londra, «dal fondo del Suffolk» arriva una telefonata di Angus Wilson (non ancora nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero britannico): «Quello che non posso soffrire è tutta la gente che professa amore per la sinistra, vuol sempre abbracciare la classe lavoratrice… e poi non tollerano i flippers, non possono soffrire gli scooters, stanno lontani dai juke-boxes, […] la birra o la coca-cola non la reggono, non possono vedere neanche i blue jeans benché siano l’invenzione più bella del dopoguerra. […] La civiltà dei flippers e dei juke-box è una meraviglia!».

A proposito di icone pop. I principali interessi di Antonio e dell’Elefante non sono certo lo stupro e l’ultraviolenza, e anche di Beethoven in Fratelli d’Italia ce n’è pochino: ma a rileggere l’incipit del romanzone arbasiniano, salta fuori una lingua che pare quella nadsat che Burgess – e poi Kubrick – mettono in bocca ad Alex e ai suoi drughi quando si glutano certi gran bicchieri di moloko al Korova Mlik Bar: di qua le babushke (le vecchie), i bugatty (i ricchi), i tintinnanti (i soldi) e i su-e-giù… di là il «coffee rapido», «il gran tour… fra le capitali più tzigane» e «l’avanti-e-indietro selvaggio sull’Autobahn» (ah, e poi: se in Fratelli d’Italia c’è Cole Porter, in Arancia meccanica non manca, comunque, Singin’ in the Rain).

IV

Ma torniamo al Canzoniere di Arbasino, e più precisamente ad Amate sponde!, il «musical impossibile» per il Centenario dell’Unità d’Italia (1961) che intendeva utilizzare «soltanto linguaggi pubblici mentecatti», ovvero quel filone della canzone italiana che iniziò a prender piede nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 1922, quando venticinquemila fascisti guidati da Balbo, De Bono, Grandi, De Vecchi e Bianchi mossero su Roma. «Le bande nere affluiscono come rivoli di fuoco per le vie dell’Agro», scriveva il «Popolo d’Italia» col solito understatement. «Roma è nel sole delle gesta, Roma è l’ardente passione d’Italia». Per la verità pioveva, ma un’alba radiosa non si nega a nessuno… Due giorni dopo, le camice nere sono quasi il doppio, accampate nelle campagne che cantano:

«Evviva! Evviva!

il fascio e gli squadristi,

il capo dei fascisti;

evviva il condottiero Mussolini!»

Ma il loro condottiero, ahiloro, tarda ad arrivare. Ha traccheggiato al margine svizzero, pronto a darsi oltreconfine in caso di debacle; alla fine è partito in vagone letto dalla stazione di Milano e dovrebbe giungere prima di mezzogiorno; solo che il treno, alle cinque di pomeriggio, ancora non si vede. «Roma o morte!», sì, certo… ma a scartamento ridotto.

La scena: tutti quegli arditi sciancati coi pugnali in tasca (la “trincerocrazia”, la chiamava Mussolini…), quegli ex sindacalisti mezzi calvi, e i baffuti agrari della Lomellina, i futuristi marciti, i travet repressi con le pance strabuzzanti e il colpo in canna che intonano Giovinezza entrando in città sui carri bestiame… «Marciare, non marcire» era il motto propugnato dal settimanale «Roma Futurista» diretto da Carli, Marinetti e Settimelli. “Tossire, non marciare” potrebbe essere invece il motto dannunziano per quell’avventura romana che egli declinò scrivendo il 24 ottobre ad Aldo Rossini: «Io sono tuttora quasi afono, come nel cielo di Trento a 17 gradi sotto zero! Debbo, per ordine severo e sincero del medico, stare in silenzio. Il silenzio è balsamico, almeno per la faringite d’origine eroica».

Ecco la rivisitazione arbasiniana, in Carme fiumano:

«Con ‘sto buio e con ‘sto vento

siam venuti giù da Trento

siam venuti da Trieste

augurare buone feste.

Con il moggio e col volume

ci ha mandati il Comandante

ci ha fornito anche il costume

ma siam senza carburante…»

Poi ci sono le imitazioni delle canzoni coloniali, quelle che dicevano: «La moglie di Neghesti / è andata in aeroplano / per far vedere le cosce / al popolo italiano». Nel Cotillon imperiale, by Arbasino, si canta, invece:

«Badrone Badrone

Sì belle e sì buone

Venute da terre

Civili e lontane

Invece di guerre

Vi offriamo banane

Vi offriamo perbacco

Colonia e tabacco

Tabacco di Harar

E colonia da occupar!»

E se nel ’35, dopo le sanzioni inglesi all’Italia, Rodolfo De Angelis cantava alla perfida Albione: «Sanzionami questo, / amica rapace; / lo so che ti piace, / ma non te ne do», la parodia di A.A. fa così:

«La Gran Bretagna ormai l’è una nullità

La sua magagna è la scarsa natalità

Noi vi portiamo lasagne e fertilità

Romagna – vuol dir – civiltà!»

V

Riandiamo pure, adesso, alla mia cena con Arbasino. Che, quando ebbi terminato il mio racconto su Leonard Bernstein e Michael Jackson mi riservò soltanto uno di quei sorrisi un po’ cinesi; poi riprese a parlare delle sue Iphigénie en Tauride e Gismonde da Mendrisio, mentre io ripetevo tra me e me, come un esorcismo, i versi di Stephen Sondheim:

«There’s a place for us

Somewhere a place for us

Peace and quiet and open air

Wait for us

Somewhere…»

e per farmi coraggio provavo a immaginarmi quella locandina affissa nel 1983 fuori dal Teatro Olimpico di Roma: «Alberto Arbasino in Concert», con la sua faccia (e i baffi) a tutto campo – come una rockstar – e dentro, sul palco, tanto di pianista al seguito.

Più tardi, a casa, in preda allo sconforto per la brutta figura, presi Rap! dallo scaffale. La copertina sembra quella di un album dei Devo o dei Sex Pistols. Celentano e il beat sono stati abbandonati; siamo dalle parti dei 99 Posse, piuttosto:

«Tutti i più impegnati e più “correct”

del momento

si aspettano e si augurano

ALMENO UN MORTO A GENOVA!

Anche i più civici, e i più cinici,

i più assatanati, i più cattolici,

i più etici:

l’aspettativa è grande

per IL MORTO A GENOVA!

Altro che le canzoni di Tenco,

di Lauzi, di De André! altro che

il “noir” di Paolo Villaggio,

o i ghigni del Gabibbo!

Un morto che dia un vero senso

alle pulsioni profonde

e alla “vanitas” superficiale,

al desiderio di ostentare virtù varie,

alla brama del presenzialismo e dell’esserci!

…Altro che le stupide kermesse dell’estate,

in Sardegna, magari con arresti

di faccendieri e gangster in festa!

…“È avvenuto a un metro, a tre metri,

a dieci metri, e per fortuna noi

eravamo intensamente lì!

Abbiamo visto IL SANGUEEE!

Abbiamo guardato, fotografato,

bacchettato, fustigato, strigliato,

RIPRESOOO! Anche i raccapriccianti dettagli,

le giuste rabbie, le indignazioni più RAVE!… WOW!”.»

Come cantava Ivano Fossati: «È tutta musica leggera, ma la dobbiamo imparare».

Leonardo Colombati è nato a Roma nel 1970. ha pubblicato cinque romanzi: Perceber (Sironi, 2005), Rio (Rizzoli, 2007), Il re (Mondadori, 2009), 1960 (Mondadori, 2014 – Premio Sila) e Estate (Mondadori, 2018 – Premio Pisa). Ha curato i volumi La canzone italiana 1861-2011. Storia e testi (Mondadori-Ricordi, 2011) e Bruce Springsteen: Come un killer sotto il sole (Mondadori, 2018). Suoi articoli sono usciti su «Corriere della Sera», «Il Messaggero», «Il Giornale», «Vanity Fair», «IL», «11» e «Rolling Stone». Nel 2016 ha fondato la scuola di scrittura Molly Bloom assieme a Emanuele Trevi.